Dans un contexte professionnel marqué par la montée de l’anxiété, du désengagement et des transformations rapides du travail, la confiance apparaît aujourd’hui comme l’un des piliers invisibles de la santé mentale en entreprise. Loin d’être un simple enjeu relationnel, elle constitue un levier stratégique de performance durable — autant individuel que collectif.

La confiance, socle du bien-être psychologique

Les recherches en psychologie et sociologie organisationnelle convergent : la confiance réduit les risques de dépression, d’anxiété et de stress chronique. Une étude publiée sur PubMed Central (2024) a démontré que les individus élevés dans un climat de confiance — familiale, sociale ou professionnelle — présentent une meilleure régulation émotionnelle et une plus forte résilience face aux épreuves.

À l’inverse, la méfiance généralisée s’accompagne d’un sentiment d’insécurité psychologique et d’une hypervigilance qui épuisent le système nerveux.

Sur le plan neurobiologique, les travaux publiés dans Nature Scientific Reports (2022) montrent que la confiance active les mêmes circuits cérébraux que ceux liés à la reconnaissance sociale et à la récompense, améliorant la capacité à coopérer et à maintenir un état émotionnel stable.

Dans les organisations : un levier humain et managérial

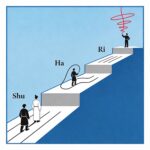

Dans le monde du travail, cette confiance prend trois formes clés :

- Interpersonnelle, entre collègues ;

- Organisationnelle, envers la direction et les processus ;

- Institutionnelle, envers la justice et la transparence du système.

Lorsque ces trois niveaux s’effritent, la santé mentale décline : hausse du stress, perte de sens et dépression comportementale.

Selon une étude publiée dans The Journal of Communication Management (SAGE, 2023), il. y a un lien fort entre la communication interne et le bien-être psychologique des employés : la transparence, l’équité et la reconnaissance réduisent la détresse mentale et renforcent la motivation.

Les organisations où la confiance est élevée observent :

- moins d’absentéisme ;

- des relations plus coopératives ;

- une créativité accrue ;

- et une meilleure rétention des talents.

Une synthèse de l’INRS (2024) confirme d’ailleurs que les pratiques managériales à faible confiance – microcontrôle, charge excessive, absence d’écoute – doublent le risque de troubles anxiodépressifs chez les salariés.

Les fondements sociologiques du lien confiance–santé mentale

Plusieurs courants sociologiques expliquent cette corrélation profonde :

- Durkheim et Parsons soulignent que la confiance sociale garantit la cohésion et prévient l’anomie, ce vide normatif source de désarroi individuel.

- Les théories du capital social (Bourdieu, Putnam) démontrent que les collectifs fondés sur la loyauté, la solidarité et la coopération développent une meilleure santé mentale.

- Selon Luhmann, la confiance réduit la complexité de l’environnement social : moins d’incertitudes, moins de stress.

- Et la théorie du stress social (Pearlin) positionne la confiance comme une ressource protectrice capable d’amortir les effets psychologiques des inégalités et tensions au travail.

En d’autres termes, la confiance agit comme un amortisseur systémique de la souffrance : elle soutient la cohérence du sens, la perception de justice et la sécurité émotionnelle qui sont indispensables à la santé mentale moderne.

Quand la défiance érode la performance collective

L’absence de confiance dans l’organisation ne se limite pas aux effets individuels ; elle déstabilise l’ensemble du système. Selon le baromètre Empreinte Humaine 2024, 44 % des collaborateurs français se disent en détresse psychologique, dont une large part attribue ce mal-être à des environnements perçus comme peu transparents ou injustes.

Les conséquences ? Turn-over élevé, désengagement latent (« quiet quitting »), baisse d’innovation et conflits de valeurs.

Les chercheurs du ministère du Travail ont également montré que l’intensification du travail non compensée par un climat de confiance et d’autonomie réduit significativement les indicateurs de santé mentale à l’échelle organisationnelle.

Pour les managers : un impératif de confiance active

Pour les équipes dirigeantes, la confiance ne doit plus être conçue comme une qualité interpersonnelle, mais comme une pratique structurelle :

- Clarifier les règles du jeu : une communication transparente supprime les zones d’incertitude qui nourrissent le stress.

- Partager le pouvoir d’agir : l’autonomie renforce à la fois la confiance perçue et la santé psychologique.

- Valoriser la vulnérabilité : reconnaître le droit à l’erreur et la légitimité des émotions crée un climat de sécurité psychologique.

- Former les managers à l’écoute active : selon l’OMS (2024), un management à haute empathie réduit de 37 % les risques de détresse mentale en milieu professionnel.[3]

Cinq recommandations actionnables pour les managers

- Instaurer des rendez-vous réguliers de parole

Des check-ins hebdomadaires ou bimensuels permettent d’instaurer un dialogue sincère et non jugeant. Ces moments facilitent la détection précoce de signaux faibles de mal-être. - Développer des rituels collectifs

Courts points quotidiens, météo émotionnelle d’équipe ou réunions d’ajustement mensuelles : ces pratiques alignent les comportements et favorisent la régulation collective. - Créer des canaux de confiance

Un espace anonyme de feedback (type Pulse Survey), ou la désignation de référents bien-être, améliore le sentiment d’écoute et la transparence. - Former à l’écoute empathique et à la vigilance managériale

Apprendre à repérer les changements de posture, de ton ou de rendement, et poser des questions ouvertes : « Qu’est-ce qui t’aide en ce moment ? Qu’est-ce qui complique les choses ? ». - Valoriser la vulnérabilité plutôt que la perfection

Le leadership de confiance consiste à reconnaître ses limites, demander de l’aide et autoriser l’expérimentation. Cette permission psychologique réduit drastiquement la peur d’échouer.

Exemples concrets d’entreprises

Certaines entreprises ont fait de la confiance un axe stratégique d’action :

- Danone a réduit ses arrêts maladie de 25 % en deux ans grâce à des programmes de soutien psychologique et des ateliers de méditation.

- Salesforce a intégré des formations internes sur la santé mentale, créant des ambassadeurs du bien-être capables d’accompagner les équipes de façon proactive.

- Buffer, une startup technologique, a mis en place une transparence salariale totale et des sondages anonymes récurrents, augmentant de 35 % la satisfaction des employés.

Ces exemples montrent que la confiance se construit par des systèmes – rituels, politiques, espaces d’écoute – et non par discours.

Réhabiliter la confiance comme politique de santé

Dans un monde du travail saturé d’incertitudes, la confiance devient un vaccin social. Elle tisse les liens invisibles qui soutiennent la cohérence des équipes, la sérénité émotionnelle et la performance durable :

- La confiance est un déterminant structurant de la santé mentale individuelle et collective.

- Les environnements à forte transparence et autonomie réduisent le stress et favorisent la résilience.

- La défiance institutionnelle mine la motivation, l’innovation et accélère le désengagement.

- Renforcer la confiance, c’est investir dans le capital psychique de l’organisation.

Ne pas s’en saisir, c’est laisser s’installer la fracture du sens au cœur du travail.

Managers, dirigeants, RH : posez-vous cette question — votre entreprise inspire-t-elle confiance ?

Car c’est là que commence toute politique de santé mentale efficace.

Sources

- Santé mentale des Français au travail Une “Grande Cause »

- La santé mentale et le travail

- La santé mentale au travail

- intervenir en sante mentale au travail (PDF – 60 pages)

- Impact de l’intensification et de l’autonomie au travail sur la santé mentale (PDF 156 pages)

- Santé mentale au travail : l’état des salariés se dégrade

- Facteur de protection – Santé mentale et travail La confiance (PDF 18 pages)

- The neuroanatomy of social trust predicts depression

- The Mediating Role of Employee Organizational Trust